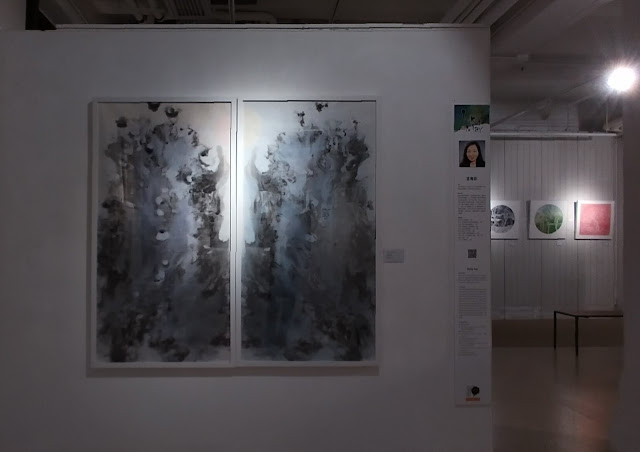

最近參與一個群展,

主辦者要求參展者各自負責為自己的作品布展。

參展者各有安排,

有些自己一腳踢;

有些找家人朋友協助;

有些請專業布展人員提供服務。

展後檢討,

很多參展者都希望主辦者可為所有參展者,

僱用專業布展公司為全場的展品提供裝拆服務。

今次參展者各自採用不同的方法去布展,

但因未能達到統一的要求,

雖能完成所有工序,

展示的安排和效果卻不理想。

事實上很多參展者的作品的面積及體積越來越大,

作品的重量也越來越重,

裝拆上感到困難,

並且有一定的危險,

尤其是有些人要爬梯上落,

很容易跌倒跌傷。

事實上,

很多參展者在創作時都有考慮布展的難度,

在創作上有所遷就,

採用較易裝拆的形式以易於布展。

若主辦者能提供所有布展的安排,

參展者在創作形式上可能有更大的空間發揮。

有參展者打趣說,

如果主辦者能提供現場布展的安排,

他就有可能創作“更大件”的作品。

如是者,

這很可能幫助很多參展者釋放他們的更多創作潛能。