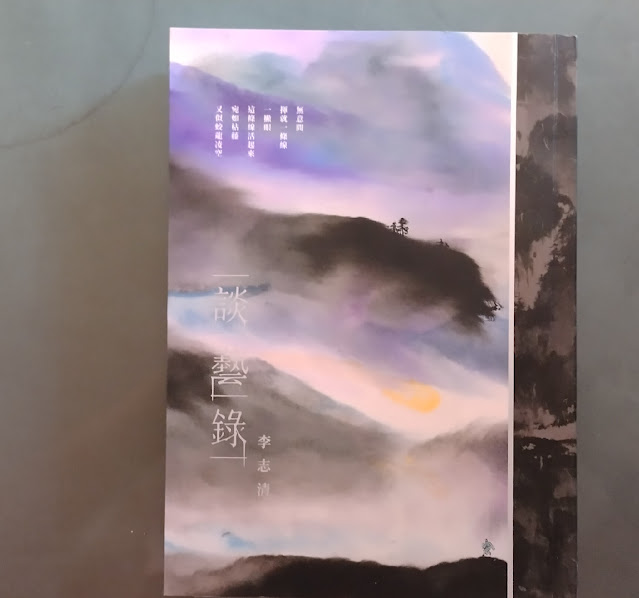

在書背,作者這樣介紹此書出版的因緣:

“我的生命離不開藝術。

看山,有時用黃賓虹的眼睛;

有時又換上塞尚、莫內的視角。

看海,在看顏色、海浪的抽象變化。

二零一九年起為《明報月刊》每月寫一篇文章,

自然以藝術為題。

不覺也寫了四年多。

天地圖書有興趣輯錄成書,我何樂而不為。

因此有了這一本內容零零散散又歸於藝術的小書。

書名《談藝錄》,只不過是我對藝術點滴的淺見,

請大家多多指正。

一次與女兒談話,

她問我可不可以用一個普通人的眼睛看東西!

我驀然驚覺。

畢加索說:「我花了四年時間畫得像拉菲爾一樣,

但用一生的時間才能像孩子一樣畫畫。」

或許我的眼睛

要開始學習返回一個普通人的視角,

欣賞自然的世界。”